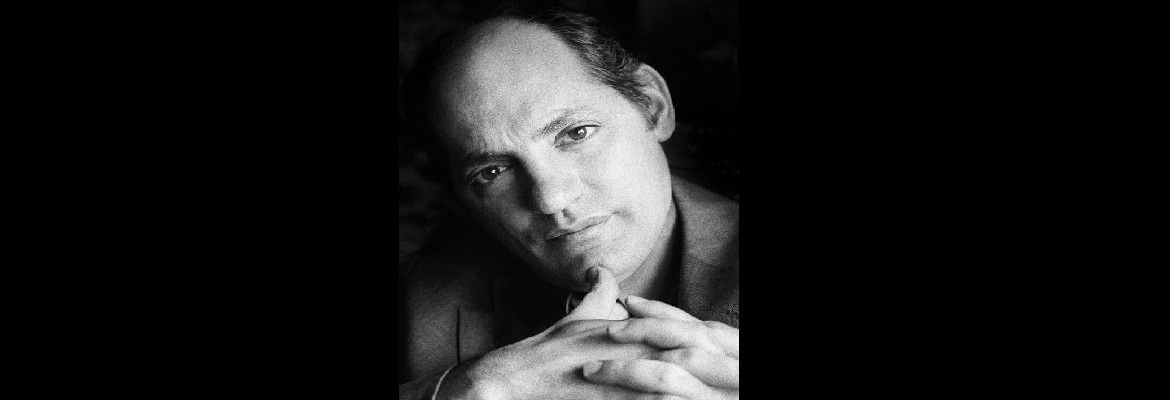

(Roma, 1955) ha esordito come poeta nel 1982, pubblicando un poemetto sulla rivista “Alfabeta”. La sua prima raccolta è del 1989, L’Amore visto dall’alto (finalista quell’anno al Premio Viareggio). Seguono i “racconti in versi” di Ragazze italiane (1990).

Chiude una sorta di trilogia della Giovinezza con il volume Preghiere d’un laico (1994), che vince vari premi internazionali: il Montale, il Gozzano e il Gatto. È anche critico e saggista, curatore di molti classici, antichi e moderni, nonché di un’apprezzata antologia interdisciplinare, Storia dell’arte italiana in poesia (1990).

Presentati da Giuseppe Pontiggia, i Petali in luce (1998) sono un vero e proprio calendario lirico-emotivo, ma anche snodo stilistico ed epocale. Dello stesso anno un grande studio sul ’900 italiano in rapporto all’idea di Natura (Melodie della Terra. “Il sentimento cosmico nei poeti italiani del nostro secolo”). Una raccolta antologica delle sue poesie, Promises of Love (Selected Poems), è stata tradotta in inglese da Carol Lettieri e Irene Marchegiani, ed editata a New York nel 2004 presso le Gradiva Publications della Stony Brook University.

Ricordiamo anche un suo vasto, intrecciato compendio sui rapporti fra il cinema e tutte le altre arti (Costruire lo sguardo. “Storia Sinestetica del Cinema in 40 grandi registi”, 2009), per rendere finalmente omaggio a tutte le magiche sinestesìe che intrecciano e irradiano, insieme, l’ispirazione e l’immaginario. Ultimo nato, un vasto canzoniere – quasi un romanzo in versi – sull’Amore in tutte le sue sfumature e sfaccettature, dedizioni e rivoluzioni: Gli Amanti in Volo (poesie 1998-2013), 2014.

Su Plinio Perilli

- SINESTETICANDO

Tutto comincia (e mai finisce) con le sinestesie... Cioè con l'unione delle Arti sorelle d'ogni Parnaso, mitico o ideale, coltivato o inconscio...

Da quando insomma gli artisti più infebbrati e adepti del Moderno (un Moderno che non sia solo categoria storica, resoconto temporale e cronachistico – ma disciplina stessa della creatività, sguardo lato sul mondo, sorvolo e immersione alchemici) hanno capito, e sentito, che non era più possibile una poesia che si occupasse solo di parole, o una musica che gestisse una mera cabala di note, e pennelli ambasciatori usuali, un po' stanchi di emozioni... E non invece – in splendido scambio sensoriale, valzer emotivo – un poema che cadenzasse, solfeggiasse all'unisono un disegno di sfondo e trilli d'acuti lirici, il basso continuo dell'investigazione ragionativa e un fervore tonale che apparenta ogni colore a uno stato d'animo, e ogni motivo conduttore al canto segreto della propria anima: che è libera, sommossa e inquieta, o assetata di pace, esattamente come quella di tutti...Tutto comicia, storicamente, in una sorta di genesi del Moderno con le "Correspondances" di Charles Baudelaire... Ma al di là del mitico sonetto, della lirica cardine dei Fiori del Male, oggi ci piace riprendere il concetto che già Baudelaire nel 1856 illustrava, incensava in una lettera all'amico Toussenel:

"... l'immaginazione è la più scientifica delle facoltà, perché essa sola intuisce l'analogia universale, o ciò che una religione mistica chiama la corrispondenza"."... E poi ancora, tutto prosegue – e si esalta – con la professione di fede (egualmente laica, anzi ulteriormente trasgressiva) di Arthur Rimbaud poeta

veggente: "Si tratta di arrivare all'ignoto mediante la sregolatezza di tutti i sensi"... Tutto comincia per mai più finire, mai più arrestarsi, in una corsa che non va verso il futuro ma ogni volta se l'incarna, se l'annette, lo diventa...Sinestesia significa, concettualmente, associare due termini che si riferiscono a sfere sensoriali diverse. Ed è una figura retorica (che del resto rimanda all'accezione psicologica della "sinestèsi", dal greco synáisthēsis = sensazione, percezione simultanea). Ma a noi interessa – e sempre più la si va studiandola –

perché ci consente, specie coi destini e gli strumenti, le delizie (o incombenze) dell'Arte, di mediare e associare la sensazione corrispondente a un dato senso a quella di un senso diverso... Immaginiamo ad esempio che un tipo di suono ci suggerisse un particolare colore; o che delle date parole – nelle mirabilia della poesia – ci evocassero una melodia sovrapponibile, o un'Immagine che da interiore esca a illuminarci un orizzonte strano, inopinato e diverso...Amiamo così comprendere nella pratica e nell'auspicio del sinesteticando questo sogno e bisogno di trasversalità, eclettismo, contaminazione felice. Ci piace abbracciare, e sconfinare oltre ogni ipotesi, conformismo, dettame. Sempre più un dovere, questo, proprio nel dirci, sentirci (come ammoniva Arthur...), "assolutamente moderni".

© tutti i diritti riservati

Plinio Perilli

- Assolutamente moderno

(Il ricordo visibile dell’Avanguardia –

la luce invisibile dell’Utopia)Ho sempre considerato la spinta, il profilo stesso della Modernità come un’immensa, inderogabile vite senza fine, un cono rovesciato, una sorta di gigantesca struttura elicoidale che s’avvita su se stessa, sale e s’addentra, liberata dannata e gloriosa insieme, a metà insomma fra la rigida, petrosa, plumbea ma mai disperante montagna dantesca del Purgatorio, da risalire cornice dopo cornice, scendendo a più cielo e azzurro di futuro – e la splendida, storicizzata, ormai, novità architettonica del Museo Solomon R. Guggenheim newyorkese, dove Frank Lloyd Wright genialmente ci costringe, ci delizia a salire dal basso all’alto (ma egualmente a riscendere), per ampie spirali esse stesse scultoree, senza scale ma per torsione progressiva, progressista e concettuale, forse, di piano in piano, di decennio in decennio, un movimento dopo l’altro, tanti nomi d’artisti che veramente s’assommano in un’unica cantica e monumento di energia, ricerca, fede salda nell’uomo, oltre ogni crisi…

L’Avanguardia è per me questa medesima ellissi e dedizione progettuale: ed utopica anela a dirsi, darsi, redimersi, innovarsi, perfino rigioire contro ogni penosa vicenda o ipoteca della Storia. L’Avanguardia insomma è l’architettura, l’edifico circolare e prospettico, elicoidale – ma l’Utopia è sempre e solo l’opera, l’Arte, la Poesia delle cose che plasmano, esigono proprie le forme, decidono i colori, chiamano le parole tutte, come infiniti visitatori, a salire e a crederci, poi a ridiscendere… Strano, buffo e coloratissimo mito o supplizio di Sisifo che in cima deve riportare non più un sasso, un macigno, ma una sua pesantissima idea, una propria fervorosa invenzione sognante, che immantinentemente, alla fin fine, implode e gli rirotola giù…Questo fu dunque il sentimento clamorosamente fisico, non meno ottico che muscolare che provai alla mia prima visita al Museo Guggenheim… Conscio rito nella Storia? Gesto invece immediato, doppiamente creativo perché contaminato, ispirato dalle ispirazioni – successive, incalzanti, stratificate negli anni? Ozio inoltre lievissimo, come un pellegrinaggio che inoltrandosi, seguitandosi, s’avvita e ascende ossigenato, brioso d’invenzioni, o incede colpito, angustiato d’inquietudine, infebbrato di tanto eccentrica asprezza… Sale alla sommità, vertiginoso contempla il Moderno: ma sùbito sente il bisogno di ridiscendere, ripetere l’inizio, terminare, chiudere il cerchio, per capirlo e forse meritarlo, annetterselo, presto certo riviverlo… Solo qualche grande e caro nome o titolo può bastare, per cadenzare, solfeggiare crisi anni guerre, bagliori d’avanguardia in sequela egualmente centrifuga e centripeta: Maiastra di Constantin Brancusi (1912), col suo massiccio, iconologico impatto di uccello mitico del folclore rumeno; Pablo Picasso da La stiratrice del 1904, dolente di rosea e bianca dolcezza, al già cubista, ardimentoso Suonatore di fisarmonica dell’11. E ancora, la celebre, allegra e fumista Parigi dalla finestra (1913) di Marc Chagall, o l’auratico ma esploso Quadro con forme bianche (1913) di Vasily Kandinsky, o la rigorosissima Composizione 2 di Piet Mondrian , o il Jackson Pollock macerato e struggente del Grigiore dell’oceano (1953)…

In automatico mi prefiguro un medesimo, filigranato parallelo con l’ellisse elicoidale della letteratura, e penso a quanto e come si son dovute avvitare le poesie, le poetiche di Rilke, Apollinaire, Eliot, Pound, Ungaretti, Montale, Achmatova, Blok, Auden, Thomas, Celan… per conquistare, placare e annettersi quella salita, illudersi sotto e dentro la sommità del Moderno… Penso a quanto romanzo, concentrica architettura narrativa hanno camminato, cementato Proust, Gide, Mann, Joyce, Woolf, Musil, Beckett, Borges, Bellow… per apparire, ed ancor più essere assolutamente moderni come prescriveva, ordinava Rimbaud.

La mia idea sana, biologica di Avanguardia, la mia fede irrisolta e intangibile, spirituale ma anche neurovegetativa nell’Utopia, è sempre contenuta e riassunta da quell’antica visita di allegro, concentrato turista intellettuale…Né cambia quando a distanza di anni ancora un’altra volta e lieto la ripeto, fra migliaia di diversissime identiche persone, i vorticosi e anonimi, veloci cittadini del Mondo del Moderno, la Capitale, alienata e maiuscola, di ogni Futuro… I nomi insomma passano – e gli anni, le sigle, i movimenti, i titoli – ma resta quel collocarsi, quella struttura avvitata di luce e forme, quell’ascesa di materiali e cuore, architetture e promesse, giuramenti strappati in guerra e ritemprati in pace, delegati ai sogni.

L’Avanguardia non sono i quadri, le sculture, e nemmeno gli adulti: forse sono i bambini in visita o dopo, fra i poster, le cartoline e i giochi, i souvenirs del Museo… L’Utopia è la scala dell’essere e del percepirsi (esse est percipi, “essere è essere percepito”, promulgava, si sa, un fervido filosofo “immaterialista”, cioè idealista platonico, razionale ma fervente teista, come Berkeley), dell’Essere che diventa un Avere (e abbiamo sistemato anche Erich Fromm!), del Linguaggio che fra i tanti linguaggi altri cammina pur restando in silenzio – e ripensandosi.

Nulla resta alla fine, o forse tutto – tutto quello che conta, quel poco che vale e il solo unico che tiene… Lo disse T.S. Eliot con il fulgore anch’esso utopico, elicoidale, di un solo verso: “The vesible reminder of Invisible Light.” Il ricordo visibile della Luce Invisibile…

© tutti i diritti riservati

Plinio Perilli

- Leonardo ingegnere di pace

“I sensi sono terrestri, la ragion sta for di quelli quando contempla” (Tr. 33 r.). Leonardo, fra motti e formule, equazioni e aforismi, profezie e scoperte, riesce sempre a farsi filosofo dell’intelletto, matematico dei sensi, artista di ogni calcolo – e ingegnere dell’anima. Ecco un altro avvolgente, caustico filosofema contenuto nel Codice Trivulziano: “Muovesi l’amante per la cosa amata come il sugetto colla forma, il senso col sensibile, e con seco s’unisce e fassi una cosa medesima. L’opera è la prima cosa che nasce dall’unione: se la cosa amata è vile, l’amante si fa vile. – Quando la cosa unita è conveniente al suo unitore, lì seguita dilettazione e piacere, e sadisfazione. – Quando l’amante è giunto all’amato, lì si riposa. – Quando il peso è posato, lì si riposa. – La cosa sta, cognosciuta, al nostro intelletto. (Tr. 6 r.: presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco di Milano).

La cosa sta, cognosciuta… Quando il Nostro s’installa ufficialmente come artista e Ingegnere Totale presso il Duca Ludovico il Moro, nuovo signore di Milano, subito sciorina e adegua tutta la sua fantasia pragmatica per inventar congegni, affabulare progetti, organizzare – in rapporto all’epoca – le più ardimentose migliorie e riforme tecnologiche… Del resto, nella famosa lettera al Moro in cui gli offriva i suoi servigi (1482), dopo il richiamo alle necessità della guerra e la promessa di far “fuggire li inimici” mercè “l’officio de le bombarde”, sottolinea al punto 10 l’altra ben più solare, mite e armoniosa faccia della medaglia: “In tempo di pace credo satisfare benissimo a paragone de omni altro in architectura, in composizione di edificii & publici & privati, & in conducer acqua da uno loco ad uno altro.”

In rapporto all’epoca. Perché era in fondo il tempo, quel munifico nuovo corso di progresso e Umanesimo, esso sì Grande Ingegnere incitatore, ordinatore, orchestratore d’opere e cervelli. “Il desiderio di conoscere è universale. Della filosofia antica non si conosceva quasi che Aristotile, e l’immagine che ne avevano creato gli scolastici l’ha screditato. Per questo ci si volge ora con maggior entusiasmo verso il platonismo.” – rievoca Henri Pirenne nella sua poderosa Storia d’Europa, visione unitaria e concentrica come di un grande processo evolutivo – “La letteratura greca che, prima della conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi, dei rifugiati bizantini hanno rivelato all’Italia, apre allo spirito orizzonti nuovi. Alcuni precursori sognano anche mete più lontane ed affrontano il campo degli studi ebraici e della filologia orientale. Infine, le scienze esatte cominciano la loro gloriosa carriera. La fisica, l’astronomia, le matematiche fioriscono in questa primavera del pensiero moderno, che dà all’Italia del XV secolo il suo fascino incomparabile. Non bisogna dimenticare che Copernico ha studiato a Padova ed a Bologna, e che le opere scientifiche di Toscanelli e di Luca Paccioli hanno ampiamente contribuito alla scoperta del nuovo mondo.”

Uomo Totale quanto nessun altro – Leonardo s’occupò davvero di tutto. Al punto che applicò la sua arte e interrogò il suo raziocinio perfino per le feste principesche che via via s’apparecchiavano lì a corte, memorabili tra le più belle del secolo. Gli storici, certo, oggi aborriscono come sprecato l’ingegno di quei passatempi: eppure Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, industriò davvero le sue migliori energie creative per architettare ricevimenti e sponsali, pranzi luculliani e feste carnascialesche, facezie, moine o bizze curtensi: “Ci disgusta il sapere che questo giovane genio dovette sprecare del tempo prezioso per fare cinture originali per la graziosa sposa di Ludovico, Beatrice d’Este,” – Will Durant inorridisce a saperlo considerato né più né meno che uno stilista dell’epoca, o peggio un visagista, un curatore del’immagine, al massimo un eclettico e fantasmagorico art director, cioè a dire regista-scenografo… – “per ideare i costumi delle giostre e delle feste, per organizzare spettacoli o decorare le scuderie. Ma l’artista del Rinascimento fra un quadro e l’altro doveva saper fare tutto questo. Il Bramante stesso si occupò di tutto ciò. Chissà che una parte almeno della personalità di Leonardo non trovasse diletto nel disegnare vesti e gioielli e che, abile cavallerizzo qual era, non si divertisse a dipingere cavalli in corsa sulle pareti delle scuderie. Adornò la sala da ballo del castello per il matrimonio di Beatrice, costruì una speciale stanza da bagno per lei, eresse nel giardino un delizioso padiglione d’estate e dipinse altri ‘camerini’ per le feste di palazzo. Eseguì i ritratti di Beatrice, di Ludovico, dei loro figli e delle amanti di Ludovico: Cecilia Gallerani e Lucrezia Crivelli.”

Che assurdità, che spreco! – acuiti dal carattere di Messer Lionardo, che già di suo si disperdeva in mille rivoli d’ispirazione o curiosità, andando sempre per le lunghe o addirittura partendo per la tangente con le sue inesauste, enciclopediche investigazioni a tutto campo, in tutti i campi… E così, questo sublime, rivoluzionario maestro della pittura, non finiva i suoi quadri, peregrinando con la mente e col corpo in mille dove. Perfino coi francesi alle porte di Milano, drammatica minaccia dei possedimenti del Moro, non sembra distogliersi dalle sue meditazioni; su un foglio del Codice Atlantico, di suo pugno verga: “a dì primo d’agosto 1499 scrissi qui de moto e peso”, e ritroviamo schizzi e appunti relativi ai congegni per l’acqua calda e fredda del bagno della duchessa Isabella, che aveva la sua dimora nella medesima Corte Vecchia dove Leonardo abitava e gestiva il suo estroso laboratorio.

“Insomma, li suoi esperimenti matematici l’hanno distratto tanto dal dipingere che non può patire pennello”, scrive Fra Pietro Nuvolara in una lettera alla marchesa di Mantova, Isabella d’Este (aprile 1501). Dopo il viaggio a Mantova e a Venezia in compagnia del frate Luca Pacioli – l’illustre matematico francescano che gli fu amico, sodale intellettuale, e di cui nel 1509 illustrò il trattato De divina proportione – Leonardo era stato infatti vorticosamente rapito dalla passione scientifica, incurante delle sollecitazioni e commesse dei suoi mecenati per quadri, ritratti, statue et similia. Sempre in quel 1501, il Vinci “dava opera forte alla geometria”; tra il 1504 e il 1506 annotava riflessioni d’idraulica; nel 1505 studiava la geometria dei solidi…

“O speculatore delle cose,” – arringa, intona in fondo a se stesso – “non ti laldare di conoscere le cose che ordinariamente per se medesima la natura conduce. Ma rallegrati di conoscere il fine di quelle cose che son disegniate dalla mente tua” (G. 47 r.). Sino alla fiera sentenza gnomica: “Nessun effetto è in natura sanza ragione; intendi la ragione e non ti bisogna sperienzia” (Atl. 147 v.a.). Dunque persegue la vera scientia “addimandata alle matematiche dimostrazioni”. Gli studi, gli schizzi e i calcoli di quegli anni ce ne danno ampia, estrosa riprova: compassi parabolici; ricerche fisiche e dimostrative sull’impossibilità del moto perpetuo; Macchine per lavorare specchi telescopici della lunghezza focale di sei metri, o per la fabbricazione degli specchi concavi; pompe idrauliche per pozzi…

“Una notte visita una casa pubblica a Pavia e subito ne studia una soluzione più ingegnosa, con scale multiple, in modo che i clienti non rischino di fare incontri imbarazzanti.” – ricostruisce Liana Bortolon, tra storia e leggenda, aneddoti e progetti manoscritti – “Ma quella sua smania aveva anche ragioni fondate. Le città del suo tempo, racchiuse entro il perimetro delle mura ospitavano migliaia di poveri diavoli ammassati a ‘similitudine di capre’ in anguste abitazioni, stipati in vicoli luridi, vittime di continue epidemie. Proprio durante la peste che imperversava a Milano, Leonardo elaborò il progetto di una città ideale. Fu il primo a comprendere la necessità di decentrare la popolazione. Infatti, nella sua sistemazione urbanistica, Leonardo pensava di riservare la città ai nobili e di trasferire la ‘poveraglia’ in quartieri residenziali in campagna, all’aria buona. La città ideale doveva avere una pianta a scacchiera, senza mura, ed essere attraversata da una rete di canali, a deflusso rapido, per le esigenze del traffico e, ancor di più, per quelle della pulizia e dell’igiene. Sono previste vie sopraelevate, perché i pedoni possano passeggiare e guardare tranquillamente le vetrine al piano superiore, mentre a quello inferiore circolano i veicoli. Scale a chiocciola collegano i due piani stradali. Le case devono essere ricche di loggiati e terrazze.”

Così la preveggenza leonardesca si fece degna di un moderno urbanista che innalzi, edifichi reale la Città Ideale. Architettò il Futuro, Leonardo – verificò, incarnò, semplificò, smontò e rimontò l’Utopia. Abbacinante e quotidiana, virtuale e sognante ma concretata come una delle sue predizioni: “Andranno li omini e non si moveranno, parleranno con chi non si trova, sentiranno chi non parla”…

© tutti i diritti riservati

Plinio Perilli

- Ricostruzione Futurista dell’Universo

(frastuono + danza + allegria…)

Le architetture emotive ed i complessi plastici

di Balla, Boccioni, Marinetti & Company

Davvero le due anime del Futurismo, coesistenti e pugnaci, sono quella ilare, sarcastica, autoironica, e quella viceversa cupa, drammatica, nevrotica… Nessuno più di Giacomo Balla (1871-1958) le incarna entrambe, così come visse, esplose o introiettò, fra guizzanti provocazioni, accelerazioni estetiche e quieti ritorni all’ordine, il Giano bifronte di ogni sogno artistico – l’usuale e magnanima lotta tra Rivoluzione e Reazione, Riforma e Controriforma, pars destruens, direbbe Bacone, e pars costruens… E d’altronde sempre per ricostruire occorre distruggere: bombardare le Accademie, uccidere il Chiaro di Luna!… Lo sapeva bene Filippo Tommaso Marinetti, il grande artiere del Futurismo in auge – colui il quale già nel Manifesto del 20 febbraio 1909 aveva arringato il sogno concreto, e la visionarietà in fieri, del nuovo, iperdinamico mondo moderno: “Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano”…

Balla partì verista, poi divisionista et cetera. Così come Boccioni, che da un simbolismo estenuato, e da un clima post-secessione approdò via via ad un divisionismo che parcellizzasse ma poi abbracciasse “con i colori un insieme”, e infine ai cinetici, trasfigurati, sprizzanti o reconditi Stati d’animo, così come alle plastiche, sovvertite Forme uniche della continuità nello spazio… Ma anche lui, e ancora il 2 marzo 1908, chiedeva al vecchio maestro Previati luminose, iridescenti verifiche di stilemi – e allo stesso Balla, catechista in progress, le ragioni e gli stimoli di una nuova pittura, e di un’arte tutta ripensata, rigenerata…

Una rinascita – o palingenesi contemporaneista – o ristrutturazione dinamica di tutto l’immaginario, pervade e intride ed orchestra anche tutto il Manifesto dell’Architettura Futurista che Antonio Sant’Elia propugnerà di lì a poco, nel 1914: “Noi dobbiamo inventare e rifabbricare la città futurista simile ad un immenso cantiere tumultuante, agile, mobile, dinamico in ogni sua parte, e la casa futurista simile ad una macchina gigantesca”…

È fin troppo chiaro che ne è sovvertita tutta, diciamo così, l’estetica della visione, la plasticità delle emozioni, la stessa logica delle sensazioni – assai oltre i novissimi credo filosofici più aggiornati (ad esempio, la teorizzazione di un Bergson, con l’Evoluzione Creatrice e il suo slancio vitale)… Ben al di là del bizzarro, teatrale o pubblicitario gioco esibizionistico, e della mera provocazione oggi diremmo massmediatica, in una caleidoscopica, vorticosa rivoluzione stessa percettiva, sensitiva ed esistenziale, oltreché immaginativa, che andava dall’intonarumori di Luigi Russolo al vestito “antineutrale” inventato nel ’14 da Balla abolendo tutte le tinte neutre, i giovanotti e signori Futuristi volevano davvero riconsiderare, ricostruire, rigenerare, riprogettare da dentro (prima ancora che nelle sue linee o prospettive, compulsioni o energie esterne) un po’ tutto l’Universo…

Il Manifesto per la Ricostruzione Futurista dell’Universo risale all’11 marzo del 1915, e fu stilato appunto da Balla e Depero quali astrattisti futuristi. Ma in quegli anni, manifesti e proclami si rincorrevano, si susseguivano come i bollettini medici al capezzale insieme di una morte e di un parto: dall’arte passatista ne nasceva un’altra violenta, crudele e ingiusta… come essi stessi catechizzavano.Prognosi, diagnosi – ma anche bollettini di guerra per una contesa dello Spirito, prima ancora che un vorticoso, lampeggiante Credo delle Forme, e un’affabulante, autogena Formula dell’Espressione… Il volantino, di 2 pagine dalla Direzione del Movimento Futurista, stampato a Milano, comprendeva un paio di “Complessi plastici” di Fortunato Depero, e diverse riproduzioni di Balla; precisamente: n.1 – “Complesso plastico colorato + velocità (cartone e stagnole colorate), opera distrutta); n. 2 – “Complesso plastico colorato di frastuono + danza + allegria (specchi, stagnole, talco, cartone, fildiferro)” (op. distrutta); n. 3 “Complesso plastico colorato di linee-forza (cartone, lana, filo rosso, filo giallo)” (op. distrutta); n. 5 “Complesso plastico colorato motorumorista simultaneo di scomposizione a strati”.

Complesso plastico colorato di linee-forza… “Importante nella storia dell’arte plastica, in quanto anticipa il costruttivismo sovietico (Tatlin, Rodcenko) e quello del ‘Bauhaus’,” – rileva Mario Verdone – quel manifesto della Ricostruzione “ha portata più ampia, è documento dell’intenzione futurista di non più ‘cantare’ il mondo, ma di trasformarlo”… Ecco dunque preannunciata “la costruzione di nuovi oggetti, che chiamano complessi plastici e che sono la combinazione di equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti gli elementi dell’universo. Sono loro qualità l’astrattezza, la dinamicità, la trasparenza, il colore e la luce, l’autonomia nel senso di non essere somiglianti che a se stessi, la trasformabilità, la drammaticità, il volo, l’odore, il rumore, lo scoppio. (…) I complessi plastici partono da un’esigenza di dinamismo e da un dispregio dei tradizionali materiali ‘nobili’ dell’arte plastica. Il piano unico della tela – secondo Balla – non permette di dare in profondità il volume dinamico della velocità. Pertanto per i complessi plastici saranno mezzi necessari ‘fili metallici, di cotone, di lana, seta, d’ogni spessore, colorati. Vetri colorati, carteveline, celluloidi, reti metalliche, trasparenti d’ogni genere, coloratissimi, tessuti, specchi, làmine metalliche, stagnole colorate, e tutte le sostanze sgargiantissime. Congegni meccanici, elettrotecnici; musicali e rumoristi; liquidi chimicamente luminosi di colorazione variabile; molle; leve; tubi, ecc.’. Con questi materiali saranno costruiti complessi tridimensionali che girano su uno o più perni, che si scompongono, che emettono rumori, suoni, onomatopee, che appaiono e scompaiono.”

Frastuono + danza + allegria… Coraggio intellettuale e Ideologia del Nuovo: ciò che soprattutto si tiene a dimostrare è l’interdipendenza dei vari fenomeni verbali, sonori, plastici, cromatici, e perfino tattili… Futurismo come sesto senso della Modernità?!…

Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa asseriva come perfetta cifra e parola sonoramente ideogrammatica Gertrude Stein, musa, scrittrice e generalessa cubista, grande amica a Parigi di Picasso ed Hemingway. Ma quale profumo – quale nuova Rosa – esigevano, rincorrevano, regalavano invece i monelli di Marinetti? “Nella ‘ricostruzione futurista dell’universo’” – testimonia Verdone – “interviene anche Azari, con il suo Manifesto della flora futurista, dove la flora naturale viene ripudiata, ad eccezione di quella tropicale (particolarmente spregiata la romantica rosa). ‘I fiori’, dice Azari, ‘non rispondono più al nostro gusto.’ ‘Imitati fino alla nausea’ ci obbligano a cercare ‘nuove forme’, sensazioni nuove’. ‘Occorre la creazione di una flora plastica futurista.’”. Ed anche la flora futurista deriva da quel manifesto di Balla e Depero, il quale ultimo, in teatro, aveva ideato forme originali di flora ignea e metallica… Balla concretizzò perfino un giardino artificiale… Ricostruzione Futurista dell’Universo, spiega Verdone, “significa anche ricostruzione dell’habitat in cui l’uomo si muove.”

Ancora una volta come profetava Rimbaud mezzo secolo prima, l’artista (ma anche l’uomo comune) era riuscito ad essere assolutamente moderno… Poetò infatti Arthur sregolato, in “Quel che si dice al poeta a proposito di fiori”: “Ai nostri tempi di sagù, / In cui le Piante sono laboriose, / Il Giglio si berrà i disgusti azzurri / Nelle tue Prose religiose! / … – Insomma, un Fiore, Rosmarino / O Giglio, vivo o morto, vale / Un escremento d’uccello marino? Una lacrima sola di candela?”…© tutti i diritti riservati

Plinio Perilli

- L’installazione è una scultura vivente

(da leggere come un romanzo)

Cominciò forse Claes Oldenburg, protagonista della Pop Art nei ruggenti Anni ’60: “Sono per un’arte che tragga le sue forme direttamente dalla vita, che s’intrecci e che si espanda… e sia pesante e grossolana, insipida, dolce e stupida come la vita stessa.” Ma a parte queste esimie dichiarazioni postsurrealiste e neodadaiste, contava il suo modo di agire, di mettersi in gioco… Eccolo istrionica e irrigidita scultura vivente su un piedistallo nei pressi di Grosvenor Square, a Londra…

Tutta l’ondata concettuale fino agli anni ’70, e oltre, avrebbe del resto sempre più invaso lo spazio antistante il dipinto (che sarebbe meglio definire tout court l’opera), con oggetti collegati al quadro steso (vedi Rauschenberg), oppure ricreando oggetti indipendenti e di vasta mole, giocati per occupare interi ambienti (come gli oggetti-feticcio ancora di Oldenburg), o comunque riempirli con il loro ingombro (ecco i contenitori di svariate merci proposti da Warhol)…

Ma con l’Environment (ambiente) si andò ancora più in là. “È un genere creativo, consistente nell’occupazione totale di uno spazio nel quale lo spettatore si immette o da cui è circondato…” rilevano Flavio Caroli e Arnaldo Romano “Nelle realizzazioni italiane, costituisce un passaggio verso l’Arte povera, anche per il ricorso ai materiali con cui è realizzato. Nel 1966 Mario Ceroli costruisce la ‘Cassa Sistina’, grande scultura in legno ‘povero’ praticabile all’interno, e la ‘Cina’, assemblaggio di figure tutte uguali che riduce al minimo gli spazi vuoti; nello stesso anno Pino Pascali, sempre a Roma, realizza ‘Il mare’ di tela e, nel fgiugno del ’67, un secondo ‘mare’ composto di vasche d’acqua colorata. Altri e diversi Environments sono realizzati, nella seconda metà degli anni Sessanta, con mezzi e tecniche multiple (‘mixed-media’ o ‘multi-media’) assediando lo spettatore con luci, proiezioni, rumori e suoni.” Nel suo struggente libro autobiografico Fiato d’artista. Dieci anni a Piazza del Popolo, 2001), Paola Pitagora, la nota attrice allora compagna di Renato Mambor, e amica degli altri giovani artisti della scuola romana dell’avanguardia 1959-1968, capeggiata dai vari Tano Festa, Mario Schifano, Franco Angeli… artisti liberi e maledetti, in maggior parte “morti giovani, in una consapevole autodistruzione”, narra appunto dall’interno quegli anni e quei progetti eroici di “centauri romantici”, che “in una cultura massificante nell’Italia del boom, tra la Fiat Seicento e l’avvento della Televisione, progettavano forme, e avevano intuizioni profetiche.” Ma soprattutto lottavano per togliere l’io dal quadro (ed anzi abolire, togliere via il quadro dalla stessa opera!) e una riproposizione ben diversa dello spazio, e del ruolo stesso dell’artista: “Una generazione ambientata nel provvisorio benessere, o nella provvisoria miseria del miracolo economico.” – scriveva Maurizio Calvesi – “La loro esigenza di disegnare, di progettare, di stabilire dei rapporti e delle proporzioni non è alienabile dalla condizione di vuoto in cui si sentono immersi, e in questo vuoto si sforzano di operare, di tracciare dei punti di riferimento.”Assediando lo spettatore… Condizione di vuoto…

Più o meno negli stessi anni, la beat generation fece lo stesso anche con la poesia, cambiandola e indirizzandola verso gli aperti, frenetici ma comunque affrancati spazi della cultura pop. Dentro la città, o comunque On the road, il viaggio di quegli stilemi riconquistava immagini e realtà. L’Urlo di Allen Ginsberg denunciava il pessimo Moloch della Modernità… Gregory Corso scriveva un’Ode a Coit Tower, un grattacielo di Frisco… Mentre Ferlinghetti poteva tranquillamente vergare la lirica gioia e Cronaca di un evento a Washington Square, San Francisco (un matrimonio fra il finto tram collinare e i palloncini colorati), ma allo stesso modo raccontare il dolore de I vecchi italiani morenti nel parco di Washington Square, sulle panchine, “con le scarpe nere abbottonate / i vecchi con i vecchi cappelli di feltro / coi nastri macchiati”…

Nel suo sincero, acuto diario fra viaggi e esperienze non letterarie ma ancor più poetiche, emozionali, Leopardi si diceva sedotto dalle immagini della vita umana, degli interni e spaccati familiari ch’egli coglieva dall’esterno, per estraniata ma avvicinante prospettiva incrociata: “Nelle mie passeggiate solitarie per le città, suol destarmi piacevolissime sensazioni e bellissime immagini la vista dell’interno delle stanze che io guardo di sotto dalla strada per le loro finestre aperte. Le quali stanze nulla mi desterebbero se io le guardassi stando dentro. Non è questa un’immagine della vita umana, de’ suoi stati, de’ beni e diletti suoi?”.

Un artista inesorabilmente e squisitamente giovane – assolutamente moderno – come Keith Haring, tracciò nei suoi diari (precisamente nell’ottobre del ’78) il proposito e la certezza di questo rinnovato travaglio, afflato espressivo: “Oggi ho visto così tanti spazi espositivi che sembravano fatti apposta per la mia arte. Ma la mia arte si adatta allo spazio, qualsiasi spazio. Definisce lo spazio e lo esperisce. Cambia lo spazio e può far parte di qualsiasi spazio.” Non importava che stesse a New York o a Düsseldorf, a Milano o Bruxelles, Tokyo, Madrid, Parigi o Kansas City… L’arte è oramai solo e soltanto movimento, graffito, performance, piazza visiva, Installazione mobile e permanente dello Spazio e del Tempo.Di sotto dalla strada… Stando dentro… Ma la poesia si è persa. Non trova più il suo ambiente né nel dentro né nel fuori, si direbbe… Ripensa lo spazio ma si dimentica il tempo – o viceversa… E la Modernità resta come installata dentro se stessa, abita se stessa, si dimora, si domicilia all’infinito, reclusa e anarchica, frantumata di specchi… e nuovissime, odierne installazioni urbane, insomma turbano o attraggono la Scrittura, in un gioco mimetico di rifrangenze concettuali e deriva (o rifondazione) linguistica di altissima seduzione… Tutta la poesia cosiddetta “pensata” (Scalise, Magrelli, lo stesso Viviani de L’opera lasciata sola, del 1993) si fa vanto di queste scenografie insieme culturali e cittadine, di queste stratificazioni o riqualificazioni segniche, tridimensionali ed elucubrate insieme (cioè fisiche e trasparenti, visive ma, in fondo, meramente teoretiche)… Penso all’astrazione spaziale ed emozionale, metropolitana e per ciò stesso epocale, vissuta e architettata dallo sguardo “orfico”, immoto e febbrile, metafisico e straniato del Milo De Angelis di Somiglianze (1976), teso fra pagina e agorà, interno ed “Esterno”, della scrittura e dell’Io: “(e poi il mondo si rivolge a qualcuno / che non c’entra / e chiede a lui / a lui col suo timore di essere cercato / proprio a lui…) / e poi la paura / di cominciare con uno sbaglio / e non si può dirlo a nessuno / o gettarsi indietro, fino alle aste / e ai puntini, al grembo, quando mi amavano / senza chiamarmi. / Martedì sera: sembra di tutti questa piazza / ma è terribile, è mia.”

È allora anche un problema, una temperie anzi filosofica, se un estetologo come Mario Perniola si affretta a fornirci una densa panoramica del pensiero che adesso ci circonda, occupa, addensa e ci allestisce anzitutto lo spazio nuovo del costume, i non comuni ma verificabili luoghi della mente: “il sex appeal dell’inorganico si è segretamente introdotto e installato, corrodendo a poco a poco come un tarlo, il formalismo idealistico delle immagini e delle apparenze.” Fino alle estreme ultramoderne conseguenze: “Con l’installazione l’opera trabocca fuori di se stessa e acquisisce una esternità radicale ed estrema… È l’installazione che sente il visitatore, lo accoglie, lo tasta, lo palpa, si protende verso di lui, lo fa entrare in se stessa, lo penetra, lo possiede, lo inonda. Non si va più alle mostre per vedere e godere l’arte,ma per essere veduti e goduti dall’arte”… Un amplesso multisensoriale, un avverato orgasmo estetico!

Le installazioni diventano allora soprattutto sovrastrutture o costruzioni (decostruzioni?) mentali… E i narratori le raccontano come parte integrante delle loro vicende romanzesche. Ma attenzione, non più solo sfondo, fondale – bensì vicenda stessa, profilatura concreta d’emozione… Il Calvino di Palomar, la Francesca Sanvitale de L’uomo del parco, il Malerba di Città e dintorni, il Franco Cordelli di Guerre lontane, tra apparizioni e malesseri, sogni e bisogni, monumenti e strade, piazze e destini, palazzoni e parchi o ville cittadine… Ma più di tutti lo splendido, irto e appassionato Paolo Volponi de Le mosche del capitale, con la sua Torino industriale, sempre più invivibile e vietata alla fantasia: “Della città se ne fregano tutti. La consumano come una pista di smistamento, parcheggio, appoggio, raccordo, emergenza, concentrazione, stazione di posta”…La Modernità ha dunque i suoi riti, i suoi bisogni, le sue virtù, i suoi difetti ed i suoi edifici… Prestigiosi edifici, uffici o sedi supreme delle Istituzioni, scenari globalizzati e inquietanti, dimore di una contemporaneità accomodata e insieme alienata di sé… Maria Antonietta Macciocchi, intellettuale lucida fino allo spasimo, polemista di una passione etica che non si accontenta certo del solito bricolage razionalista o di un discutibile funzionalismo in ritardo, racconta la nuova sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, asettica e cromata, come uno splendido, visualizzato e inossidabile incubo di Kubrick, un Palazzo/miraggio, che ogni venerdì si svuota e scompare: “Il luogo parlamentare stesso è un luogo di transito, da cui la carovana riparte”…

Il cinema si è sempre interessato di queste installazioni urbane – anzi le ha inseguite e favorite, dal pretesto casuale di una immensa pubblicità, ai luoghi stessi dove vivere, bruciare e spendere, o radicare, le sue nuove storie. Cominciarono i Fellini e gli Antonioni, negli anni ’60… Poi Godard, e Pasolini! Poi Wenders. Oggi, è Almodóvar maestro in queste soluzioni o provocazioni estetiche… Ma non gli è da meno Nanni Moretti col suo piacere dell’“erramento urbano e dello sguardo libero e curioso su paesaggi o comunità sconosciute”, come annota Mario Sesti.

E i nuovi narratori inseguono semmai il cinema proprio in questa risolta, ma effimera virtualità dell’immagine, del tic, del gesto, del comportamento, degli stili tutti. L’Aldo Nove di Gioventù cannibale disloca il suo paradiso sensoriale “alla Iper della Folla di Malnate”, vicino Varese… E il Baricco di City ci fa visitare, accomodare nell’assurdo “Salone della Casa Ideale”: “Era all’Olympia Hall, un posto enorme, sembrava una stazione, con il tetto fatto a cupola, enorme.”C’è chi insiste e persiste coi vecchi stilemi pop, trasgressivi, e chi invece cerca nuove strade – magari proprio nel rapporto fra Natura e Storia… Alessandra Bonoli un’artista faentina da anni attiva in Italia e anche all’estero, con mostre e installazioni, propone una scultura archetipica e metallica, ponderosa e filosofica insieme, Soglia (La Porta della Speranza), nei giardini pubblici di Mirabello; un’opera che lei stessa fotografa, ci decritta in versi: “Improvvisa, / sui margini della collina / voragine d’architettura / ferma di respiro, / ellittica, / infinita, / corazza di memoria / vendicata dal tempo”… E perfino un artista apparentemente tradizionale come Fernando Dominioni, scultore di aspre iconografie sacre (stilizzate, esasperate però di moderno: penso a certe sue Deposizioni o Crocifissioni tutte al femminile), affronta col suo recente “Monumento ai Resistenti”, collocato in una grande piazza-snodo di Terni, la rotonda di ponte Garibaldi, la voglia di uscire dai canoni e proporre non più e non solo un monumento/compianto, una storica stele luttuosa, epicedio di annosi eroismi civili – bensì l’appello ad un ininterrotto, sempre aggiornato e necessario sforzo pacifista e sociale… La spinta umana origina dalla terra, dalle forte radici di humus e pietra, per alzare, sollevare e ricollocare come nell’arco d’un erigendo ponte, la speranza fra presente e futuro, e il tramite simpatico, sinergico tra noi e il mondo… Ruotandoci intorno, e poi percorrendo il ponte vero, gli automobilisti prolungano in fondo quel concetto e quell’auspicio…

Già, il ponte, la strada, sottopassaggi e viadotti. Una esternità radicale ed estrema… Perché tutto l’Immaginario ruota e s’innesta, svincola o s’aggrega; gigantesca, luminosissima installazione urbana, scultura vivente che ad altro forse non porta che al suo buio, alle sue viscere, al suo sottosuolo neo-dostoevskijano – inconscio o parcheggio sotterraneo che sia. Lo ha ben auscultato, diagnosticato Melania Mazzucco nel suo ultimo romanzo, un cittadino, usuale e drammatico Giorno perfetto: “Il tapis roulant divenne il tappeto volante di Alì Baba. Sollevami. Sollevami. Portami fuori da qui. E se davvero si fosse sollevato in volo non ci avrebbe trovato niente di strano.”© tutti i diritti riservati

Plinio Perilli

- Il Futuro in metamorfosi, la Metamorfosi come futuro.

Metamorphôun – era il vecchio verbo greco: “trasformare”… Da cui metamórphōsis, trasformazione, cambiare forma… Nella mitologia classica, certo, in funzione cosmogonica o comunque affabulante: dal pantheon mesopotamico (la creazione del mondo da parte di Marduk e Odino) in poi… Trasformazioni prodigiose al fine, diciamo, di una sacralizzazione metastorica della realtà: Zeus che si muta in cigno, in pioggia d’oro, in toro bianchissimo per concupire e rapire Europa, o fecondare Leda… Nasce in fondo così l’idea stessa narrativa, fra poesia e leggenda: le Metamorfosi di Nicandro di Colofone, o Antonino Liberatore, o soprattutto Ovidio… E poi il romanzo di Apuleio, L’asino d’oro, il primo a noi noto dell’antichità.

Ma oggi? Tutta la Modernità è Metamorfosi – della arte visiva e della parola, della musica e del senso stesso estetico… Un vortice inesauribile ed inesausto catalizza il costume, le sembianze, i tic, e davvero ribalta l’anima, ogni suo atomo o neurone, o molecola che sia: “L’atomo, rotto il suo guscio, / sconvolge la distesa dell’Eden e dell’Inferno.” – intonava Djuna Barnes.Cominciò l’arte cosiddetta visiva (ex “figurativa”, opportunamente sfregiata, anzi sfiguratasi): “Fotograferei un’idea piuttosto che un oggetto, e un sogno più che un’idea.” polemizzava, dissacrava Man Ray. Era l’inizio di un secolo che avrebbe metamorfosato i suoi futurismi, inseguito le proprie medesime avanguardie senza tregue o paci espressive.

Contava il gesto, l’approccio tattile, emotivo e materico, concettuale, comportamentistico. Scarto, trasgressione, Metamorfosi del Gesto… I quadri combusti, i neri di Burri; Lucio Fontana che taglia la sua tela: “Il futurismo adotta il movimento come principio ed unico fine. Lo sviluppo di una bottiglia nello spazio, forme uniche della continuità dello spazio” – proclama quest’ultimo nel Manifesto Tecnico dello Spazialismo, corrente il 1959 – “iniziano la sola e vera grande evoluzione dell’arte contemporanea (dinamismo plastico). Gli spaziali vanno al di là di questa idea: né pittura, né scultura ‘forme, colore, suono attraverso gli spazi’.”

Metamorfosi dello Sguardo, dunque. I primi film esistenzialisti di Antonioni commuovono, a riguardarli oggi: “Può accadere anche che una storia mi venga suggerita da un ambiente.” – ha confessato il regista ferrarese – “Quella de Il grido mi è venuta mentre guardavo un muro.”… E Bergman, non gli è da meno: “Ho sempre avuto la possibilità di attaccare i dèmoni davanti al carro da combattimento”… Fellini, poi, nel suo libro/teorema Fare un film, progetta, sogna un film tutto ancora da vivere, e da girare; il film dei suoi stessi sogni: “Un favolone suggestivo e misterioso. Un film di quadri fissi, immobili; senza carrellate, né altri movimenti di macchina. Un film tutto da contemplare, a somiglianza dei sogni: e tu ne resti ipnotizzato. Tutto sarà slegato, frammentario. E al tempo stesso stranamente omogeneo.”

Ma Robert Altman già nel ’93, con America oggi, sulla scorta dei racconti “minimalisti” di Carver, registrava una società alienata e grottesca, dove perfino i concetti – e i canoni – di dramma e commedia trasmutano, s’impestano, si contaminano di storia in storia, e ciascuna contiene l’altra, tutte poi contenute, frullate dalla progressista deriva urbana, e usuale patologia mentale di Los Angeles… Così come oggi sia Tarantino che Almodóvar, tanto per dire, non fanno che registrare, documentare la psicolabile Metamorfosi della Violenza ancestrale, o della sessualità potenziale…Metamorfosi del Linguaggio. Fin negli sms, nei messaggini che i ragazzi si scambiano come una irriverente poesia permanente, una scheggia dell’immenso murales, del mero impertinente graffito mentale, della nuda frettolosa Realtà… Col ch perfettamente sostituito dal k, e certi avverbi o preposizioni (più, meno, per), surrogati dal loro lessicale, o meglio fonetico equivalente algebrico: +, - , x … “Ke succede? Ecco xché forse non ti amo +”.

Metamorfosi della Scrittura. Da quando Umberto Eco, nel 1962, teorizzò la famosa Opera aperta , o Gadda affabulava un intrigato, poliziesco Pasticciaccio di parole, o Giuseppe Berto confessò Il male oscuro del nostro Io moderno, ne è passata di acqua sotto i ponti! “Il romanzo sembra vacillare,” – teorizzava appunto Robbe-Grillet, a nome di tutta l’école du regard – “avendo perduto ciò che un tempo era il suo miglior sostegno. Se esso non riesce a rimettersi, ciò è dovuto al fatto che la sua vita era legata a una società che ora è finita.”Sarà il romanzo liquido (un capitolo per volta sul web), la nuova frontiera fra il lettore e l’eredità cartacea da cui veniamo?… L’interrogativo s’incentra, si decentra, risponde e amplifica se stesso… Intanto William Gibson inventa e naviga nel cyberspazio (galoppante anche quando è statico!) e ci ammannisce intriganti plots di pura, perversa o ironica avventurosità, accelerata e virtuale: “Un riquadro di cyberspazio direttamente di fronte a lui fece una capriola, e con un senso di nausea Bobby si trovò in una rappresentazione grafica, azzurro pallido, di un appartamento molto spazioso, le forme dei mobili disegnate in linee finissime blu fluorescente. Una donna era in piedi di fronte a lui, una specie di schizzo da fumetti, la faccia una macchia marrone. ‘Io sono Slide’ disse la figura, le mani sui fianchi. ‘Jaylene. Non pensare di prendermi per il culo. Nessuno a L.A.’ fece un gesto verso una finestra apparsa d’improvviso alle sue spalle ‘mi prende per il culo. Chiaro?”.

Anche la Poesia, cambiò, è cambiata. Lo registrò Montale, per primo, col suo amaro, gnomico sarcasmo: “Dagli albori del secolo si discute / se la poesia sia dentro o fuori. / Dapprima vinse il dentro, poi contrattaccò duramente / il fuori e dopo anni si addivenne a un forfait / che non potrà durare perché il fuori / è armato fino ai denti.” Ma Pagliarani già nel ’64 metteva una Lezione di Fisica e la fisica quantistica al centro di un suo poemetto. Dopo Sanguineti, insomma, e il suo postpoundiano, mefitico Laborintus del vivere, neppure Luzi poteva più scrivere come agli auratici tempi del “cipresso equinoziale” e del melico, trasfigurante Ermetismo fiorentino di Avvento notturno…

Ammesso, si sa, che dopo Auschwitz (la Massima Metamorfosi del Male Assoluto), si possa mai più scrivere, come ammoniva Adorno. E come mise in atto Samuel Beckett, romanzando L’innominabile; o ancor più Paul Celan, poetando l’impoetabile, la coscienza a brandelli affumicata, sliricata: “Per occhi due grumi, e due / cicatrici, anch’esse qui, / di sbieco attraverso / il volto, // una luce, invocata dai tuoi / primi ardori, estraniata / da lungo tempo, / s’insinua / nella visione insorta.”

Metamorfosi degli Stili, allora (uno studioso come Gillo Dorfles decrittò come equazioni, filosofemi estetici tutte Le oscillazioni del gusto); ma anche Metamorfosi dei Rapporti: perfino (o soprattutto!) fra uomo e donna… Sentenzia Marguerite Duras: “Ora che le donne vanno nella foresta, sono infinitamente più libere degli uomini. Gli uomini sono femminili come donne del 1910, mentre noi donne siamo femminili come ora, nel 1981.”

Metamorfosi del Pensiero… “Accanto al ‘discorso temerario’ di tipo teologico egli svolge un discorso antropologico altrettanto ‘temerario’ che riguarda l’incredibile compresenza nell’esperienza umana di dolore e di piacere, di sofferenza e di voluttà, di strazio e di godimento.” – Mario Perniola così spiega il “nichilismo pacificato”, la filosofia di Luigi Pareyson – “Egli ci introduce così in un sentire davvero eccessivo, spalancandoci orizzonti nei quali freddezza e teatralità, denegazione ed attesa, sottomissione e rivincita, umiliazione e rinascita sono inseparabilmente congiunti.”Metamorfosi della Modernità, che per l’appunto diventa “post”… E finisce per interpretare, recitare l’esibizione della propria Virtualità, e la Metamorfosi dello Spettacolo. “Lo spettacolo è la sentinella che sorveglia il sonno della società moderna” annota Guy Debord in un feroce aforisma de La Società dello Spettacolo. E ancora: “Il tempo viene scisso in astratti frammenti uguali, è tempo di istanti”; “La produzione capitalistica ha unificato lo spazio”; “Il territorio è modellato secondo le leggi dell’economia imperante”...

Metamorfosi del nostro stesso habitat: abitare anzi la Metamorfosi, ma al contempo esserne abitati… Metamorfosi della Metamorfosi. Tutta la Città moderna, che per Boccioni sale, aggrega, vince, s’innerva di spazio e speranza e futuro – ora per paradosso, ha ragione Debord (e il povero Pasolini), divide et impera, separa, cioè aliena, e globalizza, omologa: “La separazione è prodotta ovunque”; “Nello stato totalitario moderno la scissione è generalizzata”; “L’uomo produce un mondo da cui è separato”…

La cosa che più mi colpì, visitando nel 2003 Pechino, ma soprattutto città e cittadine della Cina, fu quest’enorme, inarginabile e alienante cantiere totale, aperto anche di notte, alla luce metafisica e quasi spaziale delle cellule fotoelettriche… Si distruggeva il proprio vero passato (fulgido o misero, non conta), in nome d’un futuro altro e asettico, estraneo e universale, funzionale e irreale come lo sky-line generico, rimpicciolito in scala, delle grandi e generiche città americane, obbrobriose e scintillanti megalopoli moderne… Né l’orizzonte o l’epidermide cambiano, nel continuo, vanitoso lifting della nostra vecchia e cara Europa! “Parigi, Francia – Una città sotto un’altra città,” – leggiamo nei recenti, veridici “Urbans Dreams” (La città che non c’è: “Il cielo da sottoterra”), raccolti da Daniele Coppi – “un enorme pavimento-tetto trasparente immerso nel verde è la proposta del celeberrimo gruppo olandese MVRDV nella prima fase del concorso per la sistemazione urbanistica del quartiere di Les Halles. Passeggiare, fare shopping, prendersi un aperitivo, estraniandosi o meglio sdoppiandosi dalla quota zero e godersi nelle viscere della città un microclima artificialmente favorevole. Oppure attraversare un luogo pubblico, con la sensazione che sotto i propri piedi una vita parallela pulsi autonoma in tutte le direzioni.”

Nei quadri migliori di Titina Maselli, il disegno degli edifici newyorkesi entra nel quadro, lo prende, lo risucchia, lo assimila, lo frange, lo spacca idealmente, lo ingloba, lo divora, lo esalta e lo annulla ad architettata, regolare macchia di colore, edificio di pesante, unica edificata realtà…

Abbiamo cercato e cerchiamo – in nome e per conto di questa Metamorfosi che è insieme architettonica ed epocale, lirica e antropologica – di ripercorrere tutte le grandi città del mondo e della storia, dall’Europa agli altri continenti ed emisferi, nel loro affannoso e affannato trasmutarsi, rinnovarsi, salire ma anche discendere, elevarsi e scavare: grattacieli o tunnel, garage o cattedrali in cemento armato e vetroresina, ipermercati e parchi giochi, non più certezze, monumenti, stilemi – ma forse meglio ipotesi, figurazioni, caleidoscopi in atto, del movimento. Tokyo pluricentrica, Londra eterna capitale di Giovinezza, Vienna ristrutturata come una bella vecchia donna a suon di creme, Frisco beat e libertaria; e poi ancora Madrid, Roma, Amsterdam, New York dopo l’11 settembre, luttuosa e fervida, affaticata di palingenesi…Ricostruire dal Ground Zero. Ricostruirci. Riazzerare tutto. Ed esserne azzerati. Questo oramai l’unico intendimento e forse destino. Perché ciò che mai cambia e cambierà – cadute, frantumate per fortuna tutte le ideologie che per oltre un secolo ci hanno guatato, azzannato – è l’Etica, la responsabilità, la coscienza, civile prima ancora che estetica. E la voglia di abitare, di incarnare un’arte, una passione, un pensiero, un credo umanato, che aiutino finalmente a capire le cose, e a rispettarsi.

Il Futuro, insomma – la nostra vera, doverosa Metamorfosi –, prosegue o retrocede?, ci prolunga o si ripensa, ci immemora? Torna in mente un lungo poemetto di Manuel Vázquez Montalbán, Città, e lo spunto raccontato della sua nascita, fra speranza e ricordo, vocativo e condanna, sogno maldestro o incubo felice: “ogni cammino usciva dal labirinto / presentita / città senza al di là né tempo / o in suo difetto / una riuscita ti annunciava perfetto / e le ombre erigevano paesaggi / strade molli e alberi sonori / nubi cariche di piogge dolci / sole di inverno menzogna dell’estate / oh città della pienezza / che cementavi speranze / negli dèi e nei segni”…© tutti i diritti riservati

Plinio Perilli

- Io, Non Me, Io Ideale e Coscienza Morale

(su Animamadre di Nina Maroccolo,

ancora riletto, collazionato, contornato d’ombra

e sovrapposto assolato di luce, in filigrana, a

L’uomo come opera d’arte di Francesco Eugenio Negro,

“magister omeopaticus”, forse alchimista d’ogni

animafiglia, prima dell’oltre e ai tempi dell’altrove)Ci sta ora parlando la Julia Kristeva di Storie d’amore (1983), in uno dei passi decisivi del suo splendido, romanzesco saggio psicocritico sull’Amore come “figura delle contraddizioni insolubili, laboratorio del nostro destino”:

«… Il famoso “che cosa vuole una donna?” di Freud non è forse se non l’eco di una interrogazione più fondamentale: “Che cosa vuole una madre?”. Essa si scontra con una stessa impossibilità, ai cui bordi vi è, da un lato il padre immaginario, dall’altro un “non me” (vedi il testo teatrale di Beckett con questo titolo) che un Io si sforza penosamente di emergere. …»

Facile immaginare perché mi sia tornato in mente, questo brano insieme illuminante e provocatorio, rileggendo un testo provocatoriamente illuminato (cioè desublimato sia di retorica che d’estetismo) come Animamadre di Nina Maroccolo (frutto ardito e felice del 2012).

Un testo, anch’esso, che è romanzo ed è annoiato d’esserlo, che esce dal seminato e i semi li getta altrove (storia?, diario?, quotidiano che si fa visionario, e trasfigura d’ombra ogni luce?)…

Se poi si aggiunge che quel fascinoso resoconto e compendio d’autocoscienza in progress, noi l’abbiamo ancora riletto, e collazionato, contornato d’ombra e sovrapposto di luce, in filigrana, con L’uomo come opera d’arte di Francesco Eugenio Negro (“magister omeopaticus”… forse alchimista d’ogni animafiglia, prima dell’oltre e ai tempi dell’altrove), è facile arguire come il vecchio detto similia cum similibus vada tranquillamente in pezzi, perdendosi come in una selva o foresta di identici, diversissimi alberi infiniti, e multiformi seppur proliferate dosi uniche…Perché Nina vaga, e si perde e si ritrova appunto in una selva oscura, a tratti infernale, a tratti purgatoriale, di Io ideale ed Es (cioè inconscio) più che concreto, vuoto narcisistico e coscienza morale, padri e madri alternativamente buoni e cattivi, come il mondo… E lei dialoga sia con il simbolo che con la realtà, diffidando giustamente di entrambi, e mutando, mutuando il Realismo come gesto o estro simbolico, e il Simbolo come atto concreto, controprova o prova provata, inesorabile e inoppugnabile tranche de vie…

“Esisteva la volta celeste superiore dei vivi, dei sopravvissuti – e l’arco celeste inferiore dei morti, degli dèi, dei demoni. I vivi e i morti. I buoni e i cattivi. I sani e i malati.

Vennero in sogno, in moltitudine”…(Nina Maroccolo, Animamadre)

*********Ancor oggi mi stupisco come Nina sia qui riuscita a compendiare, reclamare, adunare così tanti miti non affastellandoli insieme, ma incarnandoli uno per volta come prova del 9 della Psiche, o addirittura tavola pitagorica, indubitabile logaritmo della fantasia che tutto macera e tutta si macera; e mentre dentro va macerandosi, come la più consueta erba magica o alchimia liquorosa, distilla la sua essenza, e una poderosa ebbrezza filiale d’ogni poesia Mater:

Oh, madre. Madre amatissima.

Viltà stipulata col patto d’amore.

Madre immota nell’infinita pena.

Malaeterna sequela.

Madre, mio destino, taci.

anninnìa-anninnìa, dormi

mia infinita e dolce.